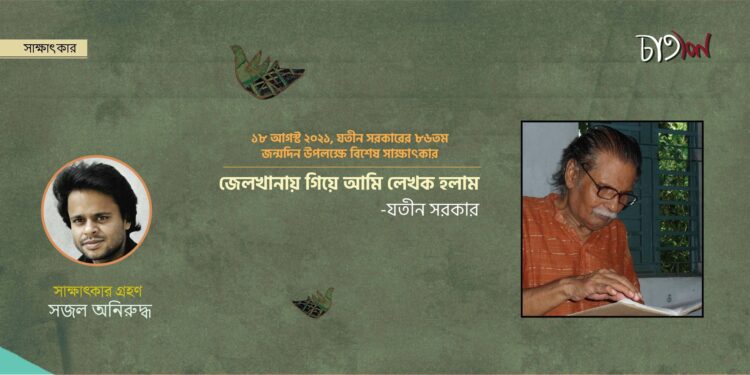

আজ ১৮ আগস্ট ২০২১ বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, মার্সকসীয় চিন্তক অধ্যাপক যতীন সরকারের ৮৬তম জন্মদিন। তিনি অবিভক্ত ভারতে ১৯৩৬ সালের এই দিনে নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলা চন্দপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন । ২০০৫ সাল থেকে নেত্রকোনা শহরের ‘বানপ্রস্থ’ নিজ বাড়িতে তিনি অবসরজীবন যাপন করছেন। আজীবন মফস্বলবাসী এ লেখক তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর মোট প্রকাশিত বই প্রায় ৩৫টি। উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে-সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা, পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু-দর্শন, বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য, প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন ইত্যাদি। তাঁর জন্মদিনের বিশেষ সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে ব্যক্তিজীবন, সাহিত্য, রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন চাতাল সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য কবি সজল অনিরুদ্ধ। স্যারের জন্মদিনে চাতাল এর পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা।

স্যার চাতাল এর পক্ষ থেকে আপনার ৮৬তম জন্মদিনের অগ্রিম শুভেচ্ছা।

যতীন সরকার: তোমাকেও শুভেচ্ছা।

সদ্য প্রয়াত কবি নুরুল হক স্যার বলেছেন, ‘জীবন এক অপূর্ব দূশ্য,/যা দেখে মানুষ/বাড়ি ফেরার কথা/ভুলে যায়।’ জীবন কি স্যার সত্যিই নিরেট অপূর্ব দূশ্য?

যতীন সরকার: নুরুল হকের কবিতার মধ্যে যা আছে সেটা অনেক গভীর অর্থ। জীবন প্রকৃত প্রস্তাবেই বিষ্ময় সব দিক দিয়ে। এবং সে যে কবিতাটা এখানে লিখেছে, আজকে সমস্ত কবিতা যদি আমার এখানে থাকতো আমি বলতাম। সে মারা গেছে। এর মধ্যে নুরুল হক সম্পর্কে অনেক কথা বলছি। এই কবিতা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করে নাই। তবে আমি বলি এই কবিতার মধ্যে যে বক্তব্যটা আছে সে বক্তব্যটা পুরোপুরি সত্য।

কিন্তু মানুষ তো জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পায়?

যতীন সরকার: এর মধ্যে সবকিছু পড়ে। কিন্তু এই সবকিছুর গভীর অর্থ বিদ্যমান। কথাটা হলো সেটাই। আর কিছু না। এর নানামুখী অর্থ আছে। সেটাই কবি এখানে প্রকাশ করেছেন।

আমরা জানি আপনি আশাবাদী মানুষ। ঘোর অন্ধকারেও আলো খুঁজেন। কিন্তু হুমায়ুন আজাদ স্যার যে বলেছিলেন, সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে। আমার তো মনে হয় গত ২০ বছরে প্রায় সবকিছুই নষ্টদের অধিকারে চলে গেছে। আপনি কি একমত?

যতীন সরকার: কবি যখন কবিতা লিখে তখন কোনো কোনো কবি একটা বিষয়ের উপরে একসময় জোর দেয়। যখন যে চিন্তা আসে তখন সে চিন্তা লেখার মধ্যে এসে যায়। তো হুমায়ুন আজাদের কবিতাটা সবকিছু দেখে শুনে তার মনে হয়েছে সবকিছু নষ্টদের অধিকারে গেছে। হ্যাঁ, সবকিছু যে নষ্টদের অধিকারে যায় এটা মিথ্যা কথা নয়। তুমি আগেই বলেছ, আমি আশাবাদী মানুষ। কিন্তু আমি অতি নিষ্ক্রিয় আশাবাদে বিশ্বাস করি না। আমি যেহেতু মার্কসীয় ডায়লেকটিক্সে বিশ্বাস করি; তাই আমি মনে করি প্রত্যেক বিষয়েই অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে। এবং সেই ডাইমেনশনগুলো ধরতে হবে। সেই ডাইমেনশনগুলো ধরতে না পারলে মানুষের নজরটা একদিকে যায়। নজরটা একদিকে যায় বলেই কেউ পুরোপুরি অনর্থক আশাবাদী হয়ে পড়ে। তখন তার জীবনে কোনো সক্রিয়তা থাকে না। সবকিছু আপনা আপনি সব হয়ে কিংবা ঈশ্বর করে দিবে এরকম ধারণা তৈরি হয়। আবার কেউ কেউ এর সম্পূর্ণ বিপরীতটা ধারণা করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ডায়লেকটিকিলি যদি দুনিয়াটাকে দেখা যায়, তাহলে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক বিষয়েই অন্তত দুটো দিক আছে। কাজেই সেই দিকগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমাদের দেখতে হবে। এবং সেইসঙ্গে আমাদের নিজেদেরকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে। কোনো বিষয়ের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না করে আপনা আপনি সব সাধিত হয়ে যাবে, ঈশ্বর করে দিবে এটা আমি বিশ্বাস করি না। কাজেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে হবে শুধু এটা নয়। বাস্তব অবস্থাটা বুঝে নিতে হবে। বাস্তব অবস্থার বিষয়ে মার্কস বলেছিলেন, দুনিয়াকে এ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা হচ্ছে কেবল। আসল কাজ হচ্ছে দুনিয়াকে বদলানো। কারণ দুনিয়াকে বদলানো বলতে একেবারে সবকিছু বদলানো। বদলানোর জন্য যা প্রয়োজন সেটা করতে হবে আমাকে। সেই কাজ করতে গিয়েই আমাকে এবং আমাদেরকে সক্রিয় আশাবাদে যুক্ত হতে হবে। আশাবাদ মানে নিষ্ক্রিয়, আপনা আপনি হয়ে যাবে, আবার এর বিপরীতে নৈরাশ্যবাদ কিছুই হবে না সবকিছুই নষ্টদের অধিকারে চলতে থাকবে এটা ঠিক নয়।

অধ্যাপক যতীন সরকার, ছবি: শিশির রাজন

ধর্মের আক্ষরিক অর্থ নয়, বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর এই অঞ্চলের মানুষ যে ধর্মে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসকে ধরে রেখে মানুষ কি কখনো বিজ্ঞানমনস্ক হবে?

যতীন সরকার: হ্যাঁ, ‘ধর্ম’ যে শব্দটি… বাংলা ভাষায় যে ‘ধর্ম’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় সংস্কৃত থেকে আগত। ধৃ ধাতু মন প্রত্যয় তুমি নিজেই বলেছ- যা ধারণ করে তাই ধর্ম। এই অর্থ আর আমরা ইংরেজিতে যাকে রিলেজিয়ান বলি সেটা মোটেই এক নয়। আমাদের গ্রাম দেশের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত যখন কিছু একটা ঘটনা ঘটে তখন বলে, তোর ধর্মে সইবে না। কিংবা একজন মুসলমান মহিলা একজন হিন্দু ছেলেকে বলে তুমি আমার ধর্মের ছেলে। এর উল্টোটা হয়। এই যে ‘ধর্ম’ শব্দটা এখানে ব্যবহৃত হলো, সেটা কোনোমতেই রিলিজিয়ান বলতে যা বোঝায় তা নয়। একবারে ‘ধর্ম’ শব্দটা ধৃ ধাতু মন প্রত্যয়ে যেভাবে হয়েছে তার মূল অর্থ। কিন্তু এই ধর্মের প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজিতে তার অনুবাদ সঠিকভাবে করা চলে না। আমি অন্য ভাষারতো খবর জানি না। তবে মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষায় ‘ধর্ম’টা যেভাবে ব্যবহৃত হয় সংস্কৃত থেকে আগত, এইভাবে অন্তত ইংরেজিতে তার ব্যবহার নাই। ইংরেজি রিলিজিয়ান কোনোমতেই বাংলায় ‘ধর্ম’ যা ধারণ করে সেটাকে বোঝায় না। রিলিজিয়ান বিশেষ ধরনের কিছু বিশ্বাসকে বোঝায়। কাজেই সেই বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে যা হয় সেটার মধ্যে ঐ চিন্তা-চেতনা যুক্তিবাদ থাকে না। তলস্তয় একটা কথা বলেছিলেন, প্রচলিত রিলেজিয়ানগুলির মধ্যে তিনটা জিনিস আছে। একটা জিনিস এসেনসিয়ালস অফ রিলেজিয়ান। এই যে এসেনসিয়ালস অফ রিলেজিয়ানটা পৃথিবীর যেগুলিকে আমরা রিলেজিয়ান বলি-মানে ধর্মের যেমন ইংরেজি নাই, ঠিক তেমনি রিলিজিয়ানেরও আলাদা কোনো বাংলা করা যায় না। রিলিজিয়ানের বাংলা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন- সেটা হচ্ছে ধর্মতন্ত্র। ধর্মতন্ত্র আর ধর্ম এক জিনিস নয়। এই প্রসঙ্গে তলস্তয় বলেছিলেন, সমস্ত রিলিজিয়ানের মধ্যেই-মানে মূল ধর্ম হচ্ছে এসেনসিয়ালস। মিথ্যা কথা বলা ঠিক না। সত্য কথা বলতে হবে। মানুষের ভালো করতে হবে। মানুষকে হত্যা করা যাবে না। এই সমস্ত বিধানগুলি কোনো বিশেষ রিলিজিয়ানের নিজস্ব বিধান নয়। কেউ রিলিজিয়ান মানুক আর না মানুক এগুলো মানুষের মনুষ্যত্বকে ধারণ করে। এই অর্থে যদি বলি সংস্কৃতে যে ধর্ম শব্দটা এটা এসেনসিয়ালস অফ রিলিজিয়ান যেটা তলস্তয় বলেছেন তারই ধারণা বহন করে। কিন্তু প্রচলিত রিলিজিয়ান যেটা আমি একটু আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম লিখেছিলেন বাংলায়। কিন্তু ইংরেজি করতে গিয়ে তাঁকে কিন্তু রিলিজিয়ান অফ ম্যান এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে হয়েছে। কারণ ইংরেজিতে ঠিক বাংলায় ধর্ম বলতে মনুষ্যত্ব বিবেক এগুলো নেই। কিন্তু তলস্তয়ের কথাটা আমি বলেছিলাম যে রিলিজিয়ান মানে এসেনসিয়াল যেটা পৃথিবীর সব রিলিজিয়ানরই এটা এক। এটাকেই বলা হয়েছে এসেনসিয়ালস অফ রিলিজিয়ান। যেটাকে নৈতিকতা বলা হয়। এক্ষেত্রে রিলিজিয়ানে রিলিজিয়ানে কোনো পার্থক্য নেই। তলস্তয়ের ভাষায় পার্থক্য হয় ফিলোসফি এন্ড রিলিজিয়ান এন্ড রিচোয়ালস অফ রিলেজিয়ান। ফিলোসফি অফ রিলিজিয়ানে ফিলোসফির কথা বলা হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃত অর্থে তথাকথিত ফিলোসফি সেটা আসলে বিশ্বাস। সেই ফিলোসফি যুক্তির ধার ধারে না। একেকটা রিলেজিয়ান একেকটা বিশ্বাসের উপর ভর করে থাকে। এটাই তার ফিলোসফি। এখন এই বিশ্বাসের সঙ্গে অন্যের বিশ্বাসের অনেক সময়েই সংঘাত বাঁধে। এবং এই সংঘাতটাকেই রিলিজিয়িানে রিলিজিয়ানে ঐ যে-যা একটু আগে তুমিই বললে; ধর্মে ধর্মে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে যে সংঘাত হয়, এটা ঐ তথাকথিত ফিলোসফি অফ রিলিজিয়ান তলস্তয় বলছেন সেটা। যেটা ফিলোসফি মোটেই নয় পুরোপুরি অন্ধ বিশ্বাস। প্রত্যেকটা রিলিজিয়ানেরই একটা নিজস্ব বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাস আরেকজন রিলিজিয়ানের সঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রেই মিলে না। যখন মিলে না তখন সে তার শত্রু হয়ে যায়। এবং সবচে বেশি শত্রু হয় রিচোয়ালস অফ রিলিজিয়ানে। যেটাকে আনুষ্ঠানিকতা বলে। এটা দ্বিতীয়ত রিলেজিয়ান। মানে হিন্দু জানে গরু খাওয়া মহাপাপ। গরু খেলে আর উপায় নেই। মুসলমান জানে যে, শুয়োর খাওয়া মহাপাপ। শুয়োর যে খায় তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকতে পারে না। আবার খ্রিস্টান গরু আর শুয়োর দুটাই একসঙ্গে পেটের মধ্যে ভরে ফেলে। তাতে ক্ষতি হয় কেউর এটা অন্তত বাস্তবে দেখি না। কিন্তু আবার এখানে বিশ্বাস। প্রত্যেকটা রিলিজিয়ানের যে সম্প্রদায় আছে, সেই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী তারা সেটা ধারণ করে এবং যে তার বিশ্বাসের সঙ্গে মিলবে না তার বিরুদ্ধেই অনেক ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। অবশ্য এর সামাজিক অর্থনৈতিক অনেক কারণ আছে। এক কথা বা অনেক কথাতেও এই প্রশ্নের জবাব দেয়া যেতে পারে না। এর জন্য রীতিমতো দিস্তার পর দিস্তা কাগজ খরচ করতে হবে। যাই হোক এই ফিলোসফি ও রিচোয়ালস অফ রিলেজিয়ান নিয়ে বিভিন্ন রিলিজিয়ানের মধ্যে সাম্প্রদায়িতা দেখা দেয়। সম্প্রদায় কথাটা কোনো খারাপ কথা নয়। কিন্তু সম্প্রদায় যখন সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয়, তখন এটা হলো খারাপ কথা। কাজেই ঐ রিলিজিয়ানকে অবলম্বন করে যখন নাকি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভক্তি এসে যায় এবং সেই বিভক্তি থেকেই বিদ্বেষ এবং তার থেকেই সংঘাত এসে যায়। এবং এটি এসে যাওয়ায় অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কারণ আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণের জন্য এই জিনিসগুলো ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীতে মৌলবাদ, ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদ বলা হয়, যেটাকে বলা হয় ফান্ডামেন্টালিজম; সেটাকে আমি বলি ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদ। ধর্মতন্ত্রকে নিয়ে যা পৃথিবীতে শুরু হয়েছে, অর্থাৎ আমি যে ধর্মতন্ত্রে বিশ্বাস করি সেটা হলো ঠিক। এবং এই ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা আছে তারা বেঠিক। কাজেই আমার ধর্মতন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী সেই বেঠিকদেরকে শেষ করে দিতে হবে। এই তথাকথিত ঠিক সঠিকটাকে রক্ষা করতে হবে। এই অবস্থাটা বর্তমানে চলছে। যেটাকে আমরা ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদ বলি। এবং ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদ সারা পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে এটার পেছনে সাম্রাজ্যবাদ কাজ করে। কীভাবে কাজ করে সেটার জন্য অনেক বড় বড় কথা বলতে হয়। তবে আমি এক কথায় বলি, সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বার্থে যখন যা ইচ্ছা করে। কখনো রিলিজিয়ানের পক্ষে দাঁড়াতে পারে আর রিলিজিয়ানের বিপক্ষেও দাঁড়াতে পারে। ধনতন্ত্র যখন প্রগতিশীল ছিলো তখন তারা সমস্ত কিছু যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করে নিতো। কিন্তু ধনতন্ত্র যখন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়, তখন যুক্তিতর্ক দিয়ে নয় তখন সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা এটাই প্রধান হয়ে যায়। বর্তমানে নয়া সাম্রাজ্যবাদ এগুলোর অধীনে যারা আছে তাদেরকে কীভাবে দমন করে রাখা যায়, তাদেরকে কীভাবে চেপে রাখা যায় এই কাজগুলো এরা করে। এটার ফলেই সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মতন্ত্রী সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটে। বর্তমানে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে। তাই ধর্মতন্ত্র বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারে না। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা এক জিনিস আর বিজ্ঞানমনস্ক হওয়াটা অন্য জিনিস। কাজের বিজ্ঞানকে মৌলবাদীরা ব্যবহার করে, করতে পারে, আবার যে ধর্ম মানে না সেও করতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক যে সে কখনো ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদী হতে পারে না। বিজ্ঞানমনস্কটা এটা অন্য জিনিস। সমস্ত কিছু বিজ্ঞানের মাধ্যমে চলে। কোনোকিছু বিজ্ঞানের নীতির সত্যের বহির্ভূত নয়; এই যে বিশ্বাসটা এটাই হলো বিজ্ঞানমনস্কতা। কিন্তু যারা ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদকে ধারণ করে তারা বিজ্ঞানকে ব্যহার করে কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক মোটেই নয়। কাজেই ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার কখনো মিলতে পারে না।

পরিবারের সাথে অধ্যাপক যতীন সরকার, ছবি: সংগৃহিত

সারা পৃথিবীতে প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। এর ছোঁয়া আমাদের দেশেও লেগেছে। কিন্তু এই প্রযুক্তি তো মানুষকে আরো বেশি অমানবিক করে তুলছে। আমাদের এখন আর কোনো গল্প নাই, আড্ডা নাই। তবে কি এই প্রযুক্তি মানুষের শেষ হাসিটুকু নিংড়ে নেবে? নাকি প্রযুক্তিসম্পন্ন সমাজে এটাই স্বাভাবিক?

যতীন সরকার: আগে যে প্রশ্নটা করেছ তার যে উত্তরটা আমি দিয়েছি সেখানেই কিন্তু এই প্রশ্নের যথাযত উত্তর আছে। কারণ সেখানে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয় এক অর্থে; বিজ্ঞানকে খারাপ কাজেও ব্যহার করা যেতে পারে এবং খারাপ কাজে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেটা বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারে না। কাজেই মানুষে মানুষে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ঐ প্রযুক্তির অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে ব্যবহারিক দিক। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটা এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, বিভিন্ন লোকে ব্যবহার করছে এবং করার সুযোগ পৃথিবীতে এসে গেছে। বিশেষ করে বর্তমানে যে মহমারি বা অতিমারি বলা হচ্ছে। তখন সবখানেই নিজে নিজের ঘরে থাকুন, সামাজিক সম্পর্ক এড়িয়ে চলার উপদেশ দেয়া হচ্ছে। সেই উপদেশ শুনেই হোক বা অন্য কারণেই হোক অনেক সুযোগ সুবিধা ঐ প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে বিশেষ করে ঐ ফেসবুক এর মধ্যে মত্ত হয়ে থাকে। বিশেষ করে এতে যুবসমাজ, যুবসমাজের আগে বলবো কিশোর সমাজ একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারগুলি সম্পর্কে সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী মানুষ, সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তাদেরকে আন্দোলন তৈরি করা দরকার। যে আন্দোলনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠবে মানুষ। সেটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বিখ্যাত মার্কসবাদী দার্শনিক লুকাসের একটি কথা আমি সবসময় মন্ত্রের মতো আবৃত্তি করি। তিনি বলেছেন, ‘কালচার ইস দি এইম, পলিটিক্স অনলি দি মিনস’ সংস্কৃতিই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। আর পলিটিক্স হচ্ছে সেই লক্ষ্যে পৌঁছার একটি উপায় মাত্র। কিন্তু মানুষ যখন কালচারকে ভুলে যায় তখন পলিটিক্সকে ব্যবহার করছে কালচারের বিপরীতে। কালচার যে সংস্কৃতি। বাংলায় আমরা অপসংস্কৃতি বলে একটি শব্দ বলছি। মানুষ যখন অপসংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে যায় তখন প্রযুক্তির ব্যবহারটা অপসংস্কৃতির কাজে লাগে। সেই কাজে লাগার ব্যাপারটাই এখন পৃথিবীতে ঘটছে। এটার বিরুদ্ধে যেটাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন, আমাদের কিন্তু এমন একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন দরকার যার দ্বারা এই মানুষে মানুষে যে ভেদের ব্যাপারটা, সামাজিকতা দূর হয়ে যাওয়া, আত্মকেন্দ্রিকতা এগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দরকার সেটা সম্পর্কে বিজ্ঞানমনস্ক বুদ্ধিজীবীদের ভাবতে হবে। আমরা এ পর্যন্ত যা করে এসেছি, যেমন আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। হ্যাঁ, বাংলাদেশ স্বাধীন করতে গিয়ে আমরা পলিটিক্সকে গ্রহণ করেছি বটে কিন্তু পলিটিক্সকে গ্রহণ করেছি আমার কালচারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পলিটিক্সটাকে একটা মিনস হিসেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু পলিটিক্স যখন মিনস না হয়ে লক্ষ্য হয়ে যায় তখন সেটা কালচার থাকে না। তখন সেটা অপসংস্কৃতিতে পর্যবসিত হয় এবং প্রযুক্তি অপবিজ্ঞানে কাজ করে। কাজেই অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়ানোর যে ব্যাপার সেজন্য আমি বারবার একটা কথার উপর জোর দিয়ে বলি যে, নতুন করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন করা উচিত। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলাম এবং পলিটিক্সকে নিয়েছিলাম তার পথ হিসেবে এবং সেই পথ ধরে আমরা কিন্তু একটা সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বাংলাদেশের আন্দোলন করেছিলাম। এবং আমরা ঐ যে আমরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চার মূল নীতি গ্রহণ করেছিলাম- ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সুস্থ জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র। এই চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি গ্রহণ করেছিলাম আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা থেকেই। সত্যিকারের কালচারকে গ্রহণ করার জন্য। সেই কালচারকে আমরা লক্ষ্যবিন্দুতে রেখেছিলাম বটে, কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে দেখা গেলো বাংলাদেশের স্তপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নিহত করার মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের ভূত এসে আমাদের ঘাড়ে নতুন করে চেপে বসেছে। যা আমাদের মূল সংস্কৃতি থেকে এতোদূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে এবং অপসংস্কৃতির রাজত্ব এভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যে এটার জন্য নতুন করে আমরা বলি- এমন আন্দোলন করা দরকার, যেটা মুক্তির আন্দোলন। আমাদের স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা যেটা অপহৃত হয়ে গেছে, পাকিস্তায়ন ঘটেছে, উল্টো দিকে চলে গেছে। সেই পাকিস্তায়নের বিরুদ্ধে আমাদের সত্যিকারের যে স্বাধীনতার মূল্যবোধ সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমাদের একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রয়োজন। সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছাড়া এই প্রয়োজন কোনোমতেই সাধিত হবে না।

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত যদি যুগসন্ধিক্ষণের কবি হন; তাহলে আমরা যারা কুপিবাতির সংসার দেখেছি; এখন আবার হাতের মুঠোয় সারা বিশ্বকে নিয়ে ঘুরছি। এই অর্থে আপনি আমরাও যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ। বিষয়টি আপনার কাছে কেমন লাগে? এই যে এক জীবনে এতগুলো বড় বড় পরিবর্তন দেখলেন?

যতীন সরকার: কেমন লাগে প্রশ্নের কোনো জবাব নাই। হ্যাঁ, এই কারণে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলে বিশেষ করে আক্ষায়িত হয়েছেন যে, ঐসময়ে আমাদের দেশের যে প্রাচীন চিন্তাচেতনা এগুলো বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু এটার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনের মতোন অবস্থানও তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই এই যে যুগটা স্পষ্ট। ব্রিটিশ আমাদের এই দেশে এসেছে। ব্রিটিশের সম্পর্কে কার্ল মার্কস বলেছিলেন, ব্রিটিশরা এই দেশে যেসমস্ত শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার সবকিছু ঘটনার পরেও বলেছেন, এই যে ব্রিটিশরা, ইংরেজ না জানা ভারতবর্ষে তারা কি একটা বিরাট বিপ্লব সাধন করেছে। ইংরেজদেরকে গালাগালি করার পরেও তাদের সমস্ত খারাপ কিছুকে অর্থাৎ অত্যাচার উৎপীড়নের পরেও এই কথা কার্ল মার্কস বলেছেন। এটাকেই বলে ডায়লেকটিক্স। ডায়লেকটিক্সের প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যেই তার বিপরীতধর্মী বিষয়টা থাকে। কাজেই যে ইংরেজ এই দেশে এতো অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণ ইত্যাদি করেছে তারাও তাদের ইচ্ছার বাইরেই কি করতে বাধ্য হয়েছে একটা অনলি রিভিলিউশন। এমন একটা বিপ্লব এবার হলো এশিয়া। এশিয়া মহাদেশের একমাত্র বিপ্লব। এশিয়া মহাদেশ তখন পর্যন্ত পেছনে পড়ে রয়েছে। ধনতন্ত্রের মূল্যবোধের সঙ্গে তারা যুক্ত হতে পারে নাই। তারা সামন্ততান্ত্রিক সেই অচলায়তনের মধ্যে রয়ে গেছে। ভারতবর্ষেও তখন সেই অবস্থাটাই ছিলো। এই অবস্থার মধ্যে সেই অচলায়তন ভাঙার একটা বিরাট ব্যাপার ব্রিটিশ সাধন করে ফেলেছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। কীভাবে? এটাও মার্কস চমৎকারভাবে বলেছেন, এজ এন আনকনসাস টু ল অফ হিস্টি। ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র রূপে। এখন ইতিহাসের একটি নিজস্ব নীতি আছে। সেই নীতির বাইরে কেউ যেতে পারে না। কাজেই সেই ইতিহাসের যে নিজস্ব যে ধর্ম, সেই ধর্ম ইংরেজও বহন করতে বাধ্য হয়েছে। এবং এই বাধ্যতার ফলেই আমাদের দেশে একরকম বিপ্লব সাধিত হয়ে গেছে। ঐ বিপ্লবের সময়েই কিন্তু জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত। তবে যুগসন্ধি ঐ সময়টার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি বলি প্রত্যেকটা যুগেই, এই যুগসন্ধিকে ধারণ করে। প্রত্যেক যুগেই আবার পুরোনোর ঐ সঙ্গে নতুনের সংঘাত বাধে। কাজেই এই অবস্থাতে আমার পঁছাশি বছর বয়স চলছে এখন এর মধ্যে দিয়ে আমি ইংরেজ রাজত্ব দেখেছি। আবার ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামও দেখেছি। কেন? একটা যুগকে অতিক্রম করে আরেকটা যুগে যেতে হবে। আবার সেইখান থেকেও দেখা গেলো পাকিস্তান নামক একটা ধারণা এমনভাবে আমাদের মাথায় চেপে বসেছে তখন সেই পকিস্তানের ধারণটা আমাদেরকে প্রকৃত মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেই সময়েও যখন পাকিস্তান আন্দোলন চলেছে, তখনও এই দেশে প্রগতিশীল মানুষেরা, যে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কথা বলা হয়, সেই মুসলমানদের মধ্যেই জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এবং সেখানেও একটা যুগসন্ধি চলেছে। সেখানে সেই যুগসন্ধির মধ্যে থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন সম্প্রদায় (সম্প্রদায় মানে সাম্প্রদায়িকতা অর্থে নয়) বেড়িয়ে আসছে। কাজেই সেই পাকিস্তানকে আমরা ধ্বংস করেছি। এই ধ্বংস করেছি কিসের মধ্যে দিয়ে? এটাও একটা যুগসন্ধি ছিলো। এখন সেই পাকিস্তান আবার মানে একটু আগে যেটা বলেছি-পাকিস্তায়ন ঘটে গেছে বাংলাদেশে। কীভাবে ঘটেছে সেটা আমরা সবাই জানি। কাজেই সেই পাকিস্তায়নের বিরুদ্ধে আমাদের নতুন করে আবার সংগ্রাম করতে হচ্ছে এটাও আরেকটা নতুন যুগসন্ধি। এইভাবেই প্রত্যেক যুগেই একটা একটা যুগসন্ধিকে ধারণ করে। কারণ প্রত্যেকটা যুগেই পুরোনোর বিরুদ্ধে নতুনের অভ্যুদয় ঘটে। পুরুনোর সঙ্গে নতুনের সংঘাত বাধে। এই যুগসন্ধি সবসময় আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। আমি আমার জীবনে তিনটি যুগসন্ধি দেখেছি। এখন যে যুগসন্ধিটা এসেছে এটা হচ্ছে পাকিস্তায়নের বিরুদ্ধে, ঐ পুরোনোটাকে ফিরিয়ে আনার বিরুদ্ধে নতুনের জন্য সংগ্রাম আমাদের করতে হচ্ছে। কাজেই এই যে সংগ্রাম করতে হচ্ছে সেটা অস্বাভাবিক কিছু না। প্রতি যুগেই কিন্তু এরকম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হয়। কাজেই পুরোনো ফিরে আসতে চায়, ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে একদল, সেই দলটি, সেই গোষ্ঠী বর্তমানে আমাদের দেশে যেমন আছে সারা পৃথিবী জুড়েই আছে। এবং একটু আগে আমি সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেছি-সাম্রাজ্যবাদ সেই কাজ করছে। এখনো করে যাচ্ছে। এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম একটি নতুন মাত্রা এর মধ্যে দিয়ে পেয়ে গেছে। কাজেই আমি এটাকে এইভাবে দেখি। আমি এটাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে করি না।

অধ্যাপক যতীন সরকার, ছবি: শিশির রাজন

আপনি সবসময়েই বলেন সুখও নয় দুঃখও নয় আনন্দ আর আনন্দ। আপনার এই আনন্দময় দীর্ঘ জীবনে কোনো আক্ষেপ কী আছে?

যতীন সরকার: (চিরাচরিত অট্ট হাসি) এই প্রশ্নের জবাবে কী বলব হাসি ছাড়া কিছু বলার নেই। আক্ষেপতো আমাদের সবসময়েই থাকে। কারণ আমরা ঠিক যা চাই তা পুরোপুরি করে উঠতে পারি না। যতটুকু করে উঠতে পারি না, কেন পারলাম না তার জন্য আমার আক্ষেপ থাকে। কাজেই আমিতো সবসময়েই মনে করি, ঐ যে তুমি যে কথাটা বলছ-এটাতো আমি রবীন্দ্রনাথ থেকে আনি সুখও নয়, দুঃখও নয়, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল। এখন প্রশ্নটা এইভাবে দেখতে পার যে, গর্ভবতী মা, সন্তান সম্ভবা যে মা তিনি যখন সন্তানের জন্ম দেন তখন তাকে বেদনা সহ্য করতে হয় কিন্তু সেই বেদনা কি কেবলই বেদনাই? সেটাতো একটি আনন্দের প্রসূতি। কাজেই আবার যেটাকে সুখ বলা হচ্ছে, আবার যেটাকে দুঃখ বলা হচ্ছে সেইখানেও কিন্তু সুখ সবসময় সুখ হিসেবে থাকে না। দুঃখ সবসময় দুঃখ হিসেবে থাকে না। সুখ এবং দুঃখকে অতিক্রম করে কিংবা সুখ এবং দুঃখকে সঙ্গে নিয়েই যে জায়গায় মানুষ পৌঁছে এবং যার জন্য মানুষকে সারা জীবন সংগ্রাম করতে হয় সেটা হচ্ছে আনন্দ। এই কারণে আমি রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে আমি বলি, সুখও নয়, দুঃখও নয়। সুখ এবং দুঃখকে বড় করে দেখলে চলবে না। সুখ এবং দুঃখের মধ্যে দিয়ে মানুষ কি চায়? মানুষ চায় আনন্দ। সেই আনন্দ লাভের দিকে যে যাত্রা সেটাই হচ্ছে মনুষ্যত্বের যাত্রা।

নিরন্তর আনন্দ কি সহজাত? নাকি এটাকেও অভ্যাসের মাধ্যমে মানুষকে রপ্ত করতে হয়?

যতীন সরকার: এটা সত্য কথা। জীবনের চর্চার মধ্যে দিয়েই আমাকে আনন্দ পেতে হয়। এখন মানুষ এই যে, বিভিন্ন রকম মানুষের চিন্তা আছে চিন্তার বিভিন্ন কারণ আছে। আর এই কারণটা সমাজ থেকে আসে। এই কারণে দেখা যায় কোনো মানুষ মূলতই আশাবাদী। আবার কোনো মানুষ মূলতই নৈরাশ্যবাদী। এটা আসলে আপনা আপনি হয়ে যায় না। নৈরাশ্যের কতগুলি কারণ কতগুলি অবস্থানের মধ্যে অবস্থান করে একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব যখন গড়ে উঠতে পারে না। যেটা গড়ে উঠা উচিত তখনেই মানুষ একরকম নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ে। তখন তার যে আক্ষেপ সেই আক্ষেপের জন্য নিজেকে দোষী করে না। ভাগ্যকে দোষী করে। তখন এই ভাগ্য শব্দটাকে ব্যবহার করে নিজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা করে না কোনো বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, প্রকৃত চিন্তাশীল মানুষ। কাজেই ভাগ্যের পায়ে দুর্বল চিত্ততা এটার থেকে যারা বেড়িয়ে আসে তারাই সত্যিকারের কালচার্ড মানুষ। সেই কালচারের জন্যই মানুষের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে। যে মানুষ সেই সংগ্রামের বাইরে থাকে সেই মানুষ ঐ নৈরাশ্যবাদী হওয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

শিক্ষা, চিকিৎসা, সাংবাদিকতার মতো পেশাগুলো আজ দুর্বৃত্তদের দখলে- এর থেকে উত্তোরণ কি সম্ভব? নাকি এই পেশাগুলো আরো দিন দিন পতনের দিকে যাবে?

যতীন সরকার: পেশা এবং নেশা এই দুইটা শব্দ আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু পেশা যখন নেশার সঙ্গে যুক্ত না হয় তখনই সেই পেশা দুর্বৃত্তায়নের কবলে চলে যায়। আমার নিজের দিক থেকে আমি বলছি-আমি আমার যে পেশাটাকে বেছে নিয়েছিলাম সেটা কেউ আমার উপর চাপিয়ে দেয়নি বা আমি নিতে বাধ্য হয়েছি এমন কথাও বলা চলে না। আমি একেবারে বলতে গেলে ছেলেবেলায় নেত্রকোনা চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে ভর্তি হতে এলাম । ক্লাস সিক্সে ভর্তি হব। তো ভর্তির আগে আগে এই চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের এনিভার্সারি মিটিং বলা হতো, বার্ষিক সভা পুরস্কার বিতরণী। সেই সভায় বাইরে থেকে একজন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিকে সভাপতি করে নিয়ে আসা হয়েছিলো আনন্দমোহন কলেজ থেকে। সম্ভবত উনার নাম সুধেন্দু চক্রবর্তী। তিনি অধ্যাপক। অধ্যাপক মানে প্রফেসর। সবাই বলে প্রফেসার। উনি কী? প্রফেসার। এবং সেই মিটিংয়ে উনি যে বক্তৃতা দিলেন, সে বক্তৃতার অনেক অংশ এখন পর্যন্ত আমার মনে আছে। আমিতো আমার বইয়ের মধ্যে লিখেছি (পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু-দর্শন বইয়ে) আমি ইঁছড়ে পাকা। ছেলেবেলা থেকে আমি ইঁছড়ে পাকা হয়ে গড়ে উঠেছিলাম। কাজেই ক্লাস সিক্সে ভর্তি হওয়ার সময়ও আমি ঐ অধ্যাপকের প্রায় সব কথাই আমি বুঝেছি ইঁচড়ে পাকা ছিলাম বলে। এবং তার এই কথাগুলো আমার মনের মধ্যে এমন ছাপ ফেললো, বলতে গেলে আমি সেইদিনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে দুনিয়াতে প্রফেসারের চাইতে বড় কেউ নাই। এবং প্রফেসার হওয়ার জন্য আমার নিজের জীবনে সুযোগ-সুবিধা বলতে কিছুই ছিলো না, দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করে আমাকে চলতে হয়েছে। আমি যে দরিদ্র অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি এইরকম অবস্থায় আমার সঙ্গে যারা আছে কাউকে আমি দেখি নাই। কিন্তু সে দারিদ্রকে সহনীয় করে নিয়েছি আমি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। কেন আমি সংগ্রামটা করেছি? আমাকে প্রফেসার হতে হবে। একেবারে সোজাসুজি কথা। এবং তখনকার দিনে এম.এ পাস করলে; এম.এ পাস এখনকার মতোন হাটে ঘাটে বি.এ এম.এ যেভাবে হয় এইরকম তখনকার দিনে ছিলো না। এম.এ পাস করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হতো। যেমন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, এরকম মডেল বিশ্ববিদ্যালয়। আমি বি.এ পাস করে মাস্টারি করলাম কিছু টাকা জমানোর জন্য। কারণ ঐ টাকা না জমালে আমি এম.এ পড়তে পারব না। কিন্তু আমার লক্ষ্য আমাকে এম.এ পড়তে হবে এবং এম.এ পাস করে আমাকে প্রফেসার হতে হবে। সেই অবস্থাতে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারলাম না। কারণ সেসময় ঐ আইয়ুব খানের রাজত্ব। নানাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপরেও তার প্রভাব পড়েছে যে, ব্রেক অপ স্টাডি হয়ে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে নেয় না। এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এরকম একটা ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। তখন রাজশাহী অনেক দূরবর্তী এলাকা। আমি শুনলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অনেকটা সুবিধা আছে। কারণ সেটা অনেক দূরবর্তী সহজে রাজশাহীতে কেউ যেতে চায় না। আমি সেই রাজশাহীতে গেলাম। কিন্তু রাজশাহীতেও আমার পক্ষে ভর্তি হওয়া সহজ হলো না। তখন ড. মোহাম্মদ এনামুল হক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান। আমি বাংলায় এম.এ পাস করবো এইতো সিদ্ধান্ত। তখন ড. মোহাম্মদ এনামুলের কাছে যখন আমি এই ব্যাপারটা তুললাম। আমি তাঁকে আগে একটি চিঠিও লিখেছিলাম। তখন ড. মোহাম্মদ এনামুল হক বললেন, আমারা দুজন মাত্র ছাত্র এম.এ ক্লাসে ভর্তি করব। প্রিলিমিলারি যেটাকে বলা হয়। তখন কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও বি.এ দুই বছর আবার অনার্স কোর্সও দুই বছর ছিলো। আমিতো পাস কোর্সে বি.এ পাস করে গেছি। কাজেই অনার্স যারা পাস করে এসেছে তারা সহজেই এম.এতে ভর্তি হয়ে গেছে প্রিলিমিলারিতে। কিন্তু আমি পাস কোর্স থেকে গিয়েছি; তাই আমার পক্ষে ভর্তি হওয়া খুব কঠিন। তখন বললো এবার আমরা পাস কোর্স থেকে দুজনকে নেব। এবং পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে। এবং একটা পরীক্ষা হলো। সেই পরীক্ষায় খুব কঠিন কঠিন প্রশ্ন সেখানে করা হয়েছিলো। সম্ভব ত্রেতিশ জন পরীক্ষা দিয়েছিলো, তাদের মধ্যে আমি প্রথম হই। এরপর সেখানে জায়গা পেয়ে এম.এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু সেখানে লক্ষ্য করলাম অনার্স পাস করে যারা এসেছে তারা পাস কোর্সের ছেলে-মেয়েদের পাত্তাই দেয় না। মানেটা হলো এরা কিচ্ছু জানে না। কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে যে পড়াশোনা করেছিলাম; দেখা গেলো ক্লাসের মধ্যে অনেক প্রশ্নের জবাব যেগুলো অনার্স পাস করে আসা ছাত্ররা দিতে পারে না, আমি সবগুলোর উত্তর দিতে পারতাম। এরপরেই আমি সকলের নজরে পড়ে গেলাম। তখন কেউ আমাকে ব্যঙ্গ আবার কেউ সত্যিকার অর্থেই প্রশংসা করে পণ্ডিত বলা শুরু করলো। এরপর আমি সেই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে অনার্সওয়ালাদের পেছনে ফেলে সেকেন্ড ক্লাস ফাস্ট হলাম। তাহলে এই অবস্থা কিভাবে সম্ভব হলো? কারণ ছেলেবেলা থেকে আমার লক্ষ্যটা ঐটা (প্রফেসর হওয়া)। তখন ঐ এম.এ পাস করলে কলেজে চাকরি পাওয়া অনেকখানি সহজ ছিলো। কারণ তখন সহজে এম.এ পাস মিলতো না। এম.এ পরীক্ষা দেয়ার পর আমি গৌরীপুর স্কুলে জয়েন্ট করি। সেখানে আমি ১৬০ টাকা মায়নায় মাস্টার হলাম। ১৬০ টাকা তখন আমার কাছে অনেক টাকা। স্কুলের মাস্টার থাকা অবস্থায় আমার এম.এর রেজাল্ট হলো। আমি এম.এ পাস করেছি। এম.এতে ফার্স্ট হয়েছি এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এর আগেই আমি নাসিরাবাদ কলেজের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত দিয়ে রেখেছিলাম। এবং সেইটা আমার বইয়ের মধ্যে লিখেছি। তারপরও বলি সেখানে ইন্টারভিউ বোর্ডে আমাকে নানান ধরনের প্রশ্ন করা হলো। এবং এমন ধরনের প্রশ্ন করা হলো যে; রীতিমতো ক্রোধের সঞ্চার হতে পারে। তবে বাংলার যারা অধ্যাপক ছিলেন তারা যখন আমাকে সত্যিকার অর্থে বাংলার সাহিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন সেই উত্তর শুনে সবাই অবাক হয়ে গেলো। এমন চমৎকারে ইন্টারভিউ দিতে আসা বাকি আট থেকে নয় জনের কেউই দিতে পারল না। এরপর আমি নাসিরাবাদ কলেজের প্রফেসার হলাম। তখন লেকচারে এই ধরনের বিষয়গুলো ছিলো না। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা বহুদিন আমার কাছে ছিলো সেখানে লেখা ছিলো ‘ইউ আর অ্যাপয়েনমেন্ট প্রফেসার অব ব্যাঙ্গলি। আমি প্রফেসার অব ব্যাঙ্গলি হয়ে গেলাম। কাজেই আমি এই অর্থে বলতে পারি আমার পেশার সঙ্গে নেশার কোনো সংঘাত বাধে নাই। আমি যা চেয়েছিলাম সেই চাওয়াটা আমার পাওয়ায় পরিণত হয়েছে। এটা আপনা আপনি হয়ে যায় নাই। এজন্য আমাকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছে, যেভাবে আমি এম.এ পাস করে এসেছি এরকম দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে এরকম কষ্টের মধ্যে দিয়ে আমার সঙ্গে যারা এম.এ পাস করেছে তাদের যেতে হয়নি। আমার দারিদ্র, এসব কিছু কথা আমি ইঙ্গিতে আমার বইয়ে লিখেছি। এগুলো বলছি না। ভাত না খেয়ে আমাকে শুধুমাত্র মুড়ির মোয়া খেয়ে আমাকে দুই থেকে তিন দিন কাটাতে হয়েছে। এমন অবস্থায় আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়েছি। শুধু পড়েছি না। এম.এতে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি। এবং সেই লোকটি যতীন সরকার। কাজেই আমি বললাম আমার চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে সংঘাত বাধে নাই। কিন্তু অনেকের জীবনেই দেখেছি তারা যা চেয়েছিল তা পায় নাই এরকম একটা ব্যাপার। আমার সহকর্মীদের মধ্যেও দেখেছি এই ধরনের হতাশা ছিলো। অর্থাৎ তাদের পেশাটাকে নেশার সঙ্গে মেলাতে পারে নাই। নিজের জীবনের সঙ্গে যে জীবিকার মিল সেটা ঘটে নাই। জীবিকার সঙ্গে জীবনের সংঘাত ঘটেছে। কিন্তু আমার জীবনের সঙ্গে জীবিকার সংঘাত ঘটে নাই। আমি যা হতে চেয়েছিলাম সেটা আমি হয়েছি। হওয়ার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছি এবং আমি শিক্ষক হিসেবে-এটা আমি জোর দিয়েই বলি; আমাকে লেখক টেখক বলা হয় এগুলো কিছু না কিন্তু আমি শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত উন্নতমানের। এটা আমার কথা নয় ছাত্রদের কথা। আমি ব্যাকরণ পড়াতাম ক্লাসে, ব্যাকরণের ক্লাসতো ছাত্ররা করতেই চায় না, মাস্টারাও ব্যাকরণ পড়াতে পারে না। ব্যাকরণকে মনে হয় কাটকোট্টা বিষয়। কিন্তু আমি ব্যাকরণ পড়াতাম; স্কুলে মাস্টারি করেছি তো, সেখান থেকেই ব্যাকরণের প্রত্যেকটা বিষয়কে গল্পের মাধ্যমে আমি সরস করে তুলতাম। আমার ব্যাকরণের ক্লাস করার জন্য আনন্দমোহনের ছাত্ররা আমার ক্লাসে গিয়ে বসে থাকতো। এরকম একটি ব্যাপার আমি ব্যাকরণ পড়াতে গিয়ে পেয়েছি। এই যে ব্যাপারটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। এবং জেলখানায় আমি গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে ব্যাকরণের বয় অকারণ নামে আমি একটি বইই লিখে ফেলেছি। এই বইটার কিছু অংশ নিয়ে আবার গল্পে গল্পে ব্যাকরণ নামে বের হয়েছে। সেই বই এতো জনপ্রিয় হয়েছে; ব্যাকরণের বই যে এতো জনপ্রিয় হতে পারে এটা কেউ ভাবতে পারে না। জনপ্রিয়তার মূল কারণ আর কিছু না। ব্যাকরণকে যে মানুষ ভয় করে, সেই ভয়ের বিরুদ্ধে ব্যাকরণটাকে আমি সরস করে সকলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। এগুলো বললাম আমি কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য নয়; হ্যাঁ। যদি বলো এটি অহংকার, তো অহংকার আমি শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত সার্থক শিক্ষক। এবং ব্যাকরণের ক্লাসের জন্য বাইরে থেকে যে ছাত্র এসে পড়তো; বিভিন্ন জায়গায় সম্মানও পেয়েছি। একদিনের ঘটনা বলি-ট্রেনে যাচ্ছি। ট্রেনে জায়গা নাই। হঠাৎ একজন সিট থেকে উঠে বললো স্যার আপনি বসেন। আমি আপনার ছাত্র। আমি আনন্দমোহনে পড়তাম। আপনার ব্যাকরণের ক্লাস করেছি। তাহলে বুঝা গেলো ছাত্ররা আমাকে শিক্ষক হিসেবে সার্থক মনে করেছে। এই যে সার্থকতা এটা আমি পেয়েছি। এবং শিক্ষক হিসেবে আমার সার্থকতা এটা আমার বড় পাওয়া। পাওয়াটা আপনা আপনি হয় নাই। এটা আমি হতে চেয়েছিলাম এবং পাওয়ার জন্য যা যা করার দরকার তা আমি করেছি। এজন্য আমি শিক্ষক হিসেবে সার্থক হতে পেরেছি। আমার জীবনের বড় সার্থকতা হচ্ছে নেশা এবং পেশায় সংঘাত বাধে নাই। অধিকাংশ মানুষকে দেখছি তারা নিজের পেশায় খুশি নয়। কারণ এটার সঙ্গে নেশার সংযোগ ছিলো না। অর্থের জন্য লোভ এতো বেশি মানুষের মাঝে আছে, তারও বিভিন্ন কারণ আছে। আমি প্রায় নির্লোভ মানুষ ছিলাম। হ্যাঁ। আমার খাওয়া পড়ার জন্য যতটুকু দরকার তার থেকে বেশি অর্থের চিন্তা করি নাই। অর্থলিপ্সু বলতে যা বোঝায় আমি তা ছিলাম না। ছিলাম না বলেই আমি কলেজের মাস্টারি করে যে পয়সা পেয়েছি এই পয়সা দিয়েই আমি আনন্দের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে গিয়েছি। কাজেই সুখও নয় দুঃখও নয় আনন্দ আনন্দ কেবল; সেই আনন্দ আমি পেয়েছি আমার জীবিকার মধ্যে দিয়ে।

আপনার পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু-দর্শন প্রথমবার যখন পড়েছি; তখন বলেছিলাম আপনি ব্যালেন্স করেছেন। পরে আপনার মুখ থেকে শুনেছি এটা নাকি আরও অনেকেই বলেছেন। গতবছর বইটি আবার পড়েছি এবং আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়েছে। তবে এখন কি আপনি এই বইটা লিখতে পারতেন?

যতীন সরকার: পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু-দর্শন প্রায় ৪০০ পৃষ্টার যে বই এখানে ভূমিকার মধ্যে আমি এটা লিখে দিয়েছিলাম। সেই ভূমিকাটার কিছু অংশ আমি পড়ি। তাহলেই বুঝতে পারবা কি অবস্থায় আমি এটি লিখেছিলাম। এবং পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু-দর্শন মানুষের হাতে গিয়ে পৌঁছলো। ১৯৯৪ সালের আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সাপ্তাহিক খবরের কাগজে পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু-দর্শন প্রকাশিত হয়েছিলো। আবু বক্কর চৌধুরী এটি প্রকাশে বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। এসময়েই এটি অনেক পাঠকের অভিনন্দন লাভ করে। আমার যখন লেখটা বের হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে; হয়তো অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে কোনো সপ্তাহ বাদ গেছে, তখন রীতিমতো পত্রিকায় চিঠিপত্র কলাম যতীন সরকারের লেখা ছাপেন না কেন আপনারা? আমার মেয়েকে পর্যন্ত লিখতে হয়েছে যে আমার বাবা বর্তমানে অসুস্থ বলে ঐ সংখ্যায় তিনি লিখতে পারেননি। আমার এই লেখাটি যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন থেকেই জনপ্রিয়। কিন্তু আমার মূল পাণ্ডুলিপিটি কী করে যেন খোয়া গিয়েছিল। এরপর আমার একান্ত সুহৃদ ‘নিরন্তর’ সম্পাদক-নিরন্তর বলে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করতেন একজনে। পঁচিশ বছরে মাত্র পাঁচটা সংখ্যা বের করছিলেন মাত্র। কিন্তু খুব উন্নতমানের সম্পাদক ছিলেন নাঈম হাসান। তিনি খবরের কাগজের পাতা থেকে লেখাগুলো পুনরুদ্ধার করেন। খবর কাগজ বন্ধ হয়ে গেলো। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এই নাঈম হাসান আমার জন্য ঐ কাগজের অফিস থেকে-যেখানে গুদাম তাদের সেই গুদামের মধ্যে গিয়ে খোঁজ করে আমার লেখাগুলো বের করেন। এটা একটা অদ্ভূত ব্যাপার। নাঈম হাসান এই কাজটা আমার জন্য করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৯৫ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লেখাগুলো কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। সে সময়ে আকষ্মিকভাবে আমার সঙ্গে দেখা হয় খেলাঘরের অমল কুমার নাথের। তিনি তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সেই লেখাগুলো আমার হাতে তুলে দেন। নাঈম হাসান ও অমল কুমার নাথের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু-দর্শন কোনোমতেই গ্রন্থরূপ পেতে পারত না। এঁদের কাছে আমি চিরঋণী। এই বইটা আমার শ্রেষ্ঠ বই কিনা আমি জানি না, আমি এটাকে আমার শ্রেষ্ঠ বই বলি না। কারণ আমার অন্যান্য প্রবন্ধের বই সম্পর্কে নিজের যে ধারণা এর সঙ্গে এটা মিলে না। কিন্তু এটা অসম্ভব রকমের ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে, এরপরে পত্রিকা হারিয়ে যাওয়ার পরে আমার এই শুভানুধ্যায়ীরা এটা খুঁজে বের করে এনে, তারা যখন গ্রন্থরূপ দিলো-তখন সেটা গ্রন্থরূপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতো বেশি প্রশংসা চারদিক থেকে আসতে লাগলো, যে সেই সমস্ত প্রশংসা শুনে আমি নিজেই লজ্জিত হলাম। এবং এইটা ১৪১১ সাল মানে ২০০৫ সালে প্রথম আলোর মননশীল শাখায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এবং এই শংসাবচন যেটা লেখা হয় সেটা এই বই পরবর্তী সংস্করণে আমি পেছনের দিকে লিখে দিয়েছি। এবং ঐ যারা নাকি বিচারক ছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। তিনি একসময় ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন, তারপর ভাইস চ্যান্সেলরও বোধহয় হয়েছিলেন কোনো এক সময়ে। সেই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এই শংসাবচনটি লিখেছেন। এবং তিনি বারবার আমাকে বলেছেন এই যে লেখাটা এটা আমার লেখা। এবং এই শংসাবচনের চাইতে আরো অনেক কথা এতো বেশি প্রশংসা নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে-যা আমি একটু আগেই বললাম আমি নিজে লজ্জিত হয়েছি পর্যন্ত। আমি কিন্তু লেখক হিসেবে নিজেকে কিছুই মনে করি না। কারণ লেখক হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আমার যোগ্যতা শিক্ষক হওয়ার। সেই শিক্ষক হওয়া অবস্থায় আমি ঐ ‘ব্যাকরণের ভয় অকারণ’ এটা জেলখানায় বসে লিখেছিলাম। তখন বাধ্য হয়ে ঐ আমার বন্ধু-বান্ধবরা ঐখানে যারা ছিলেন তারা অনেকেই বললেন যে আপনি যে সমস্ত কথাবার্তা বলেন-জেলখানায় অনেকে ছিলেন, আজকে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি হামিদ সাহেব তিনি আর আমি পাশাপাশি বেডে ছিলাম। তারপর তোফায়েল আহমদ, ময়মনসিংহের রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, অনেক অনেক মানুষ এবং কমিউনিস্ট পার্টির লোকজনও ছিলো। এবং তাদেরকে নিয়ে কিন্তু জেলখানায় আড্ডা বসতো, আড্ডা বলা ঠিক না রীতিমতো আলোচনা সভা বসতো। সে আলোচনা সভার মধ্যে আমাকে অনেকে নানান রকম প্রশ্ন করতো। আমি প্রশ্নের জবাব দিতাম তখন তারা আমাকে জোর করে ধরলেন আপনি এগুলো লিখে ফেলেন। আমি বললাম লেখক হিসেবে আমি নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না। কেবল ঐ ব্যাকরণের বইটা জেলখানায় বসে লিখেছিলাম। এই অবস্থাতে যখন নাকি রীতিমতো চাপ আসতে লাগলো আমার জেলখানার সহযাত্রীদের মাধ্যমে, তখন জেলকানায় বসেই যে সমস্ত কথাগুলো সেখানে আলোচনা করছি সেগুলো লেখা শুরু করি। ১৯৭৬ সালের মার্চের তিন তারিখ আমি জেলে যাই। ঠিক আটারো মাস আমি জেলখানায় ছিলাম। সেই আটারো মাসের মধ্যে আমার ব্যাকরণের ভয় অকারণ যেমন লেখা হয়েছে এরকম অনেকগুলো প্রবন্ধও লেখা হয়ে গিয়েছিলো। সেই প্রবন্ধগুলো বাইরে প্রকাশিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ডিপুটি জেলার ফরহাদ। সেই ফরহাদ সাহেব কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। তবে আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তখন আমার সেই ফরহাদ আমার লেখাগুলো যেন অন্য কেউ গায়েব করতে না পারে; সেজন্য তিনি নিজেই লেখাগুলো আমার কাছে নিয়ে বাসায় এসে স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতেন। শুধু তাই নয় নানানভাবে এই ডিপুটি জেলার সাহেব সাহায্য করেছেন। এই অবস্থাতেই লেখাগুলো বাইরে আসতে পারলো। না হলে লেখাগুলো বাইরে আসতে পারতো না। তখন সেই জেলখানায় থাকা অবস্থাতেই একটা লেখা তখনকার ‘সমকাল’ পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমি। সেই লেখাটি হচ্ছে সেলিনা হোসেনের একটি উপন্যাসের আলোচনা। এটা আমি সেলিনার কাছেই পাঠিয়েছিলাম। সম্ভবত বইটার নাম ‘হাঙ্গর নদী গ্রেনেড’। তখন সেই লেখাটা দেখে তিনি খুবই খুশি হলেন। তখন সমকাল সেকান্দর আবু জাফরের সম্পাদনায় বের হতো। সেকান্দর আবু জাফর তখন নেই। সেই সময় ইসমাইল মোহাম্মদের সম্পাদনায় বের হচ্ছিল। পরে সেলিনা হোসেন আর্টিকেলটা ইসমাইল মোহাম্মদের কাছে নিয়ে দিলেন। জেলখানায় থাকা অবস্থায় তো লেখা ছাপা যায় না। তাই লেখকের নাম দেয়া হলো য্যোতীশ সরকার। এই নামে ছাপা হলো। যারা আমাকে চিনতো তারা বুঝতে পারলো এটা যতীন সরকারের লেখা। এর আগে বাইরে কোনো লেখা এভাবে বের হয়নি। ১৯৬৭ সনে আমার একটা লেখা বের হয়েছিলো, সে সমস্ত কাহিনী এখানে আমি বলতে চাই না। সেই লেখা দিয়েই আমি ড. এনামুল হক পদক পেয়েছিলাম। এরপর আমি অনেকের বিশেষ করে কবির চৌধুরীর প্রেরণায় বাংলা উপন্যাসের উপরে একটা বই, মানে বাংলা উপন্যাসে মুসলিম অবদান সম্পর্কে একটা বইয়ের প্রায় তিন চতুর্থাংশ শেষ করে ফেলেছিলাম। সেই পাণ্ডুলিপি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অন্য সবকিছুর সঙ্গে লুট হয়ে যায়। কাজেই এরপর আর আমার লেখার আগ্রহই থাকলো না। ঐ জেলখানায় গিয়ে আমি লেখক হলাম। জেলখানায় যাওয়ার আগে আমি প্রবন্ধ বা অন্যকিছু লিখি নাই। এই ইসমাইল মোহাম্মদ, আমি জেলখানা থেকে বের হয়ে আসলে আমার কাছ থেকে পত্রের মাধ্যমে লেখা চেয়ে নিয়ে যেতেন। একবার একটা লেখা শরৎচন্দ্রের উপর লিখেছিলাম। লেখাটি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব দিলেন এই লেখাটা আমরা এই মাসে ছাপতে পারছি না। কারণ লেখাটা পত্রিকার ভেতরে দেব না। ভেতরে দেয়ার মতো লেখা না। এটা প্রথম আর্টিকেল হিসেবে যেতে হবে। কাজেই সামনের মাসের সংখ্যায় ছাপা হবে। এইভাবে আমি জেলখানায় যাওয়ার আগে যা লিখেছিলাম তার সবগুলিই এইভাবে ইসমাইল মোহাম্মদ (উদয়ন চৌধুরী নামে সম্পাদনা করতেন) সমকালে ছাপিয়ে দিলেন। তখন আমার কোনো বই নেই; তারপরও সমকাল পত্রিকায় পাঠকরা আমাকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক বলে অবহিত করলেন। তারপর এই প্রবন্ধগুলি বই হিসেবে বের করে দিতে হবে এটা আমার বন্ধুরা বিশেষ করে শাসমুজ্জামান খান তাড়া দিলেন। আমার নিজের লেখার উপর বিশ্বাস নাই। আমি নিজেকে লেখক কখনো মনে করি না। একটু আগেও বলেছি আমি নিজেকে শিক্ষক মনে করি। শিক্ষক হিসেবে আমি সার্থক। কিন্তু যখন জোর করে তারা ধরলেন, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে দিতে হলো ‘সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা’ নাম দিয়ে। এই লেখা ‘মুক্তধারা’ থেকে ছাপা হলো। সেই বই ভারতে গেলো। একটা অদ্ভূত ব্যাপার হলো বাংলাদেশের মানুষ প্রশংসা করেছে কিন্তু ভারতে তো আমার কোনো পরিচিতি নাই। এই বই যখন গেলো সেখানে। সেই বই নিয়ে লেখালেখি হলো। কিছু পত্রিকা আমাকে অনেকে পাঠিয়ে দিলো। একটা পত্রিকার মধ্যে লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরীর পরে আমরা দেখি নাই সাহিত্যের সমালোচনা এমন ঋদ্ধ হতে পারে। ভারতে এরকম বিভিন্ন পত্রিকা বইটির অসাধারণ প্রশংসা করলো। দার্জিলিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন অধ্যাপক খোঁজ করে ঠিকানা না থাকার কারণে শুধু ময়মনসিংহ লিখে যতীন সরকারের কাছে লিখে পাঠালেন। আপনার বই পড়ে আমরা অবাক হয়ে গেছি। এবং যে কয়েকটি বই ইন্ডিয়াতে গেছে-কোনো কোনো মানুষ আমার কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে আপনি এতো সাহস কোথায় পান? এরপর ‘পাকিস্তানের ভূত দর্শন’ লিখেছিলাম। যদিও ভূত দর্শন বই হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম মত্যৃ-দর্শনের মতো এরকম সার্থক নয়; তথাপি পাকিস্তানায়ন যে ঘটলো ভূত হয়ে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে সেটা কিন্তু পাকিস্তানের ভূত দর্শনের মধ্যে আছে। দুইটা বই মিলিয়ে বেশ কিছু লোক আমাকে কলকাতা থেকে প্রশ্ন করেছে যে পাকিস্তানে হিন্দু হয়ে এই জিনিস আপনি কীভাবে লিখলেন। এই সাহস আপনি কোথায় পান। আমি কিন্তু এর মধ্যে সাহসের কোনো প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করি না। আমি যা দেখেছি তাই লিখেছি। কারণ আমি মোটেই লেখক নই। আমার কল্পনা শক্তি বলে কিছু নাই। তাহলেতো আমি গল্প, কবিতা, উপন্যাস লিখতে পারতাম। কিছুতো লিখি নাই। কিন্তু পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু-দর্শনের মতো বই কিংবা অন্যান্য প্রবন্ধও আমি যা লিখি সেটা কষ্ট করে লিখি। আমার লেখা নিজেরই পছন্দ হয় না। একটা লেখা লিখে আমি ছয় মাস পর্যন্ত রেখে দিয়েছি। কিন্তু ছাপাইনি। কারণ লেখা কাটতাম আবার উপরে পেছনে লিখে নেতাম। এজন্য আমি নিজেকে বলি কষ্ট লেখক। এইরকম কষ্ট লেখা আমি রাত দুটা নাগাত জেগে লিখেছি। এরই ফলে আমার বিভিন্ন বইপত্রগুলো প্রশংসিত হয়েছে অসাধারণ, যদিও আমি বারবার বলি লেখক হিসেবে আমি মোটেই বড় নই, লেখক নই আমি, কিন্তু আমি যা দেখি-আমার লেখক সত্ত্বা নিয়ে আমি এটাই বলতে পারি আমি কল্পনা করে কিছু লিখি নাই এবং আমার নিজের ভাষা, নিজের একটি স্টাইল দীর্ঘ দিনে আমাকে আয়ত্ব করতে হয়েছে। যে কারণে আমার প্রথম বই বের হয় পঞ্চাশ বছর বয়সে। এরকম খুব কম লেখকেই আছে যার লেখা পঞ্চাশ বছর বয়সে বের হয়েছে। তারপরে অন্তত ত্রিশ বছর আমাকে অনবরত তাগাদার পর তাগাদার উপরে লিখে যেতে হয়েছে। এইভাবে ২০১৯ সনে আমার প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা প্রতিভা বলে একটি বই বেড়িয়েছে। এটা আমার সর্বশেষ পুস্তক। এরপর থেকে আমি এক অক্ষরও লিখতে পারিনি। এখন আমার কোনো লেখা হয় না। এখন আমি এমনকি পড়তে পর্যন্ত পারি না। আমার মাথায় কিছু ধরে না। এখন আমি জীবন মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে পারলে বাঁচি। আমার দেয়ারও কিছু নাই পাওয়ারও কিছু নাই। এই হচ্ছে ঘটনা।

অনুজ অধ্যাপক মতীন্দ্র সরকার ও অনান্যদের সাথে অধ্যাপক যতীন সরকার, ছবি: সংগৃহিত

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার তাঁর এক বক্তব্যে বলেছেন, আজকের পৃথিবী প্রায় প্রতিভাহীন। সত্যিই কি আজকের পৃথিবী প্রতিভাহীন? নাকি সমসাময়িক প্রতিভাবানদের আমরা ধরতে পারি না।

যতীন সরকার: আমরা বিতর্ক প্রতিযোগিতা করতাম, আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের থেকে বেশি সুখী ছিলো কিনা? এবং সবসময় আমরা প্রমাণ করতে চাইতাম আমাদের যে যে দিনগুলো ছিলো কতো ভালো ছিলো। অর্থাৎ নিজের সময়টাকে সাধারণভাবেই- আমি আমার জীবনেই দেখেছি যে অতীতের যে স্তুতি এটা বোধহয় মানুষের একটা আমি কি বলব সহজাত প্রভূতি না বললেও এই ব্যাপারটা এসে যায়। নিজের সমাজ ও সমকাল সম্পর্কে প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝে উঠা মোটেই সম্ভব নয়। প্রায় অসম্ভব। কারণ সমকালকে বুঝতে হলে যেভাবে সমকালের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হয় সেইভাবে খুব কম মানুষেই পারে এবং এই পারে না বলেই দেখা যাচ্ছে আমরা বর্তমানে অসুখী। আমাদের পূর্বপুরুষরা এরকম এরকম ভালো ভালো কাজ করেছে আমরা করতে পারি নাই। এবং এখানের যে মানুষ আছে এই সময়টার কথা হয়তো পরবর্তীকালের মানুষে বলবে যে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের দেশে যেরকম প্রতিভান লোক ছিলো এখন আর নাই। এটা বোধহয় একটা ধারা। ডায়লেকটিকেল ব্যাপার এর মধ্যে কাজ করে বলে আমার ধারণা। কাজেই আমি কিন্তু কখনো মনে করি না। বর্তমানে প্রতিভা নাই। প্রচুর প্রতিভাবান লেখক বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় (মানে আমার দেশের কথা বলছি) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান। এদের মূল্যায়ন হবে হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে । এবং এইটাই হয়। নিজের সমকালকে ধরা খুব কঠিন।

১৮ আগস্ট আপনার জন্মদিন। এই জন্মদিন কি আপনাকে শৈশবের মতো উল্লসিত করে? নাকি মৃত্যুর ভাবনায় আপনি ভীত হন?

যতীন সরকার: মৃত্যু ভয় বলে কোনো জিনিস আমার কাছে নাই। কোনোদিন মৃত্যুর ভয়ে আমি ভীত হই নাই। কারণ এমনভাবে আমি মৃত্যুর ভেতর থেকেছি-রাজশাহীতে যখন রায়ট লাগে, সেই রায়টের সময় হিন্দু ছাত্ররা প্রায় সবাই বাড়িতে চলে গেলো। আমি চোখের সামনে মানুষের মৃত্যু দেখেছি। এবং আমিও মারা যেতে পারতাম এরকম একটা অবস্থা হয়েছিলো। সেটা অনেক কাহিনী। সেগুলো আমি লিখেছি আমার বইয়ের মধ্যে। কিন্তু আমার সবসময় মনে হয়েছে মানুষের যখন জন্ম হয়; তখন মৃত্যুতো তার হতেই পারে। কাজেই কার যে কীভাবে মৃত্যু হবে এটা কেউ ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে না। আমি এখানেই থাকব। আমি আসছি এম.এ পাস করার জন্য। এম.এ পাস করে আমি প্রফেসার হব। একটু আগেইতো বলছি প্রফেসার। এবং তা যদি না পারি তাহলে যদি মৃত্যু হয় আমার কোনো আপত্তি নাই। হয় আমি যা করতে চেয়েছি-করেঙ্গে অথবা মরেঙ্গে, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। আমার জীবনের অন্যতম প্রধান মূলমন্ত্র হচ্ছে এটা। কাজেই মৃত্যুর ভয়কে কখনো আমি আমার অন্তরে জায়গা দেই নাই। বর্তমানে ৮৬ বছরের দিকে পা দিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে, আমি জীবনে যা দেওয়ার আমার ক্ষমতার চাইতে বেশি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। মানে লেখালেখি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু পেয়েছি তার চেয়ে বেশি। আমি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছি। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান যে স্বাধীনতা পুরস্কার সেটা আমি পেয়েছি। ত্রিশাল নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি সম্মাননা পেয়েছি। বিভিন্ন সংগঠন আমাকে সম্মাননা দিয়েছে। এগুলোতো পেয়েছি। এগুলো সব কি আমার প্রাপ্য ছিলো? আমি কিন্তু তা মনে করি না। তবে সবচেয়ে যা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা। মানুষের ভালোবাসা আমি এতো বেশি পেয়েছি তা বলার মতো নয়। একদিন একটা লোক আমার এইখানে, এই বাসায়, তুমি যেখানে বসে আছ এইখানে এসে বসলো। সামনের সোফায় ছিলেন আমার ভগ্নিপতি। সেই লোক এসে বললো, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। উনি বললেন আমি লেখাপড়া জানি না। কিন্তু আপনার গ্রামের বাড়ির কাছে আমার বাড়ি। সেইখানে আপনার এতো নাম শুনেছি, মানুষে এতো কথা বলে আপনার সম্পর্কে, আপনার এতো প্রশংসা করে কিন্তু আপনিতো গ্রামের বাড়িতে যান না, গ্রামে বাড়িও নাই আপনার-আমি পত্রিকার মধ্যে থেকে একটা ছবি কেটে আমার বুক পকেটে রেখে দিয়েছি। এরপর ছবিটা বের করলো। যতীন সরকারের ছবি। ঐ ভদ্রলোক বললেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা করছি যতীন সরকারকে আমাকে দেখতে হবে। কাজেই আপনাকে দেখার জন্য আমি আসছি। এই যে ব্যাপারটা, এটা অনেক বড় পাওনা আমার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। কাজেই সাধারণ মানুষ যাদের বলা হয়, সেই সমস্ত মানুষের, মানে আমাদের এলাকায় এতো মানুষ, আমি যখন ছেলেবেলায় যখন রয়েছি তখনতো মানুষ আমাকে জানতো, এখন আমিতো যাই না। হঠাৎ হঠাৎ দুয়েকবার যখন গেছি আমার এলাকায় তখন চারদিক থেকে আমাকে দেখে বলতো কে আসছে? (আমার ডাক নাম শান্তি।) তখন কেউ বলে শান্তি দা, কেউ শান্তি কাক্কু চারদিক থেকে ভিড় করে বলতো আপনাকে আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু আপনার কথা এমন একটা দিন যায় না যে দিনে আপনার সম্পর্কে কোনো কথা বা প্রশংসা না হয়। এইরকম প্রশংসাবাণী আমাকে অনেকের কাছ থেকেই শুনতে হয়েছে। এই যে শুনেছি- সাধারণ মানুষের যে ভালোবাসা আমি মনে করি আমি যে প্রাতিষ্ঠানিক যে স্বীকৃতিগুলো পেয়েছি তার থেকে বড় স্বীকৃতি হচ্ছে এই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পাওয়া। এখন আমি কিছুই দিতে পারি না। ২০১৮ সনের পর আমি কিছু লিখতে পারি নাই। পড়তেও আমি পারি না এখন। কাজেই এখন আমার মনে হয় এই জীবন মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেই চলে। আসলে আমি এখন জীবন মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে চাই। কারণ আমার দেওয়ার এবং পাওয়ার কোনোকিছু নাই। এই অবস্থায় আমি মৃত্যু ভয় না, মৃত্যু কামনা করি। জীবনে অনেক পেয়েছি। এখন আর কিছু দিতে পারি না; তাই পাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তাই এখন জীবন মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেই আমি খুশি হব।

স্যার আপনি আমাদের জন্যই শতায়ু হন, তাই প্রত্যাশা করি। সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

যতীন সরকার: তোমাকে এবং চাতাল পরিবারের সকলের জন্য ভালোবাসা।